По спирали

В наш современный и насквозь цифровой быт проник «аналоговый вирус». После десятилетий забвения грампластинки снова набирают обороты. Люди опять готовы тратить немалые деньги на то, что ещё вчера собирались отправить на свалку. И среди них мы видим не только тех, кто помнит, как лучше всего удалять пылинки с пластинок. Представители поколения Z тоже одержимы соблазном приобщиться к особой культуре восприятия музыки.

Руслан Тарасов (www.salonav.com, специально для Audi Magazin)

Признаки оживления появились еще в конце 90-х, когда на фоне неумолимого спада продаж грампластинок и вопреки всем пессимистичным прогнозам стал расти спрос на технику для их же прослушивания. В 2005-м для носителя наступили наихудшие времена. Выпуск винила по сравнению с «золотым» периодом середины 70-х, когда мировые тиражи достигали полмиллиарда пластинок в год, сократился в 500 раз. Но то, что случилось дальше, можно объяснить разве что «сбоем в матрице»: все последующие 11 лет формат шел только на подъем. Да какой! Британское исследовательское агентство Deloitte подсчитало, что в 2017-м индустрия продаст не менее 40 млн пластинок. А это уже сравнимо с показателями 1985 года.

О возвращении винила говорит не только статистика. Люди вдруг стали интересоваться вообще всем, что связано с этим форматом. В социальных сетях как грибы после дождя растут сообщества коллекционеров винила и группы поклонников аналоговой аппаратуры. Возник спрос на услуги по ультразвуковой очистке старых пластинок и даже на специальные моющие машины, цена которых порой достигает нескольких тысяч долларов. Народ стал ходить на семинары, чтобы узнать о том, как настроить механику проигрывателей, как подобрать головки, тонармы, кабели, корректоры и т. д. Очнулись даже электронные гиганты, вернув в модельные линейки воспроизводящую аналоговую технику. Если раньше за винилом охотились только диджеи, собиратели винтажа и одержимые аудиофилы, то теперь тренд увлек за собой массы.

Всем понятно, что лавры главного музыкального формата, чем пластинка и являлась на протяжении 70–80 лет, она уже не вернет никогда. Интересно другое: как вообще древнему механическому принципу аудиозаписи удалось отвоевать сегодня нишу у цифрового мейнстрима? И в поисках ответов для начала углубимся в историю.

Считается, что граммофон — это аппарат с большим рупором, а патефон — его более поздняя портативная разновидность. Однако оригинальные французские Pathephone начала века во многом повторяли конструкцию ранних американских граммофонов.

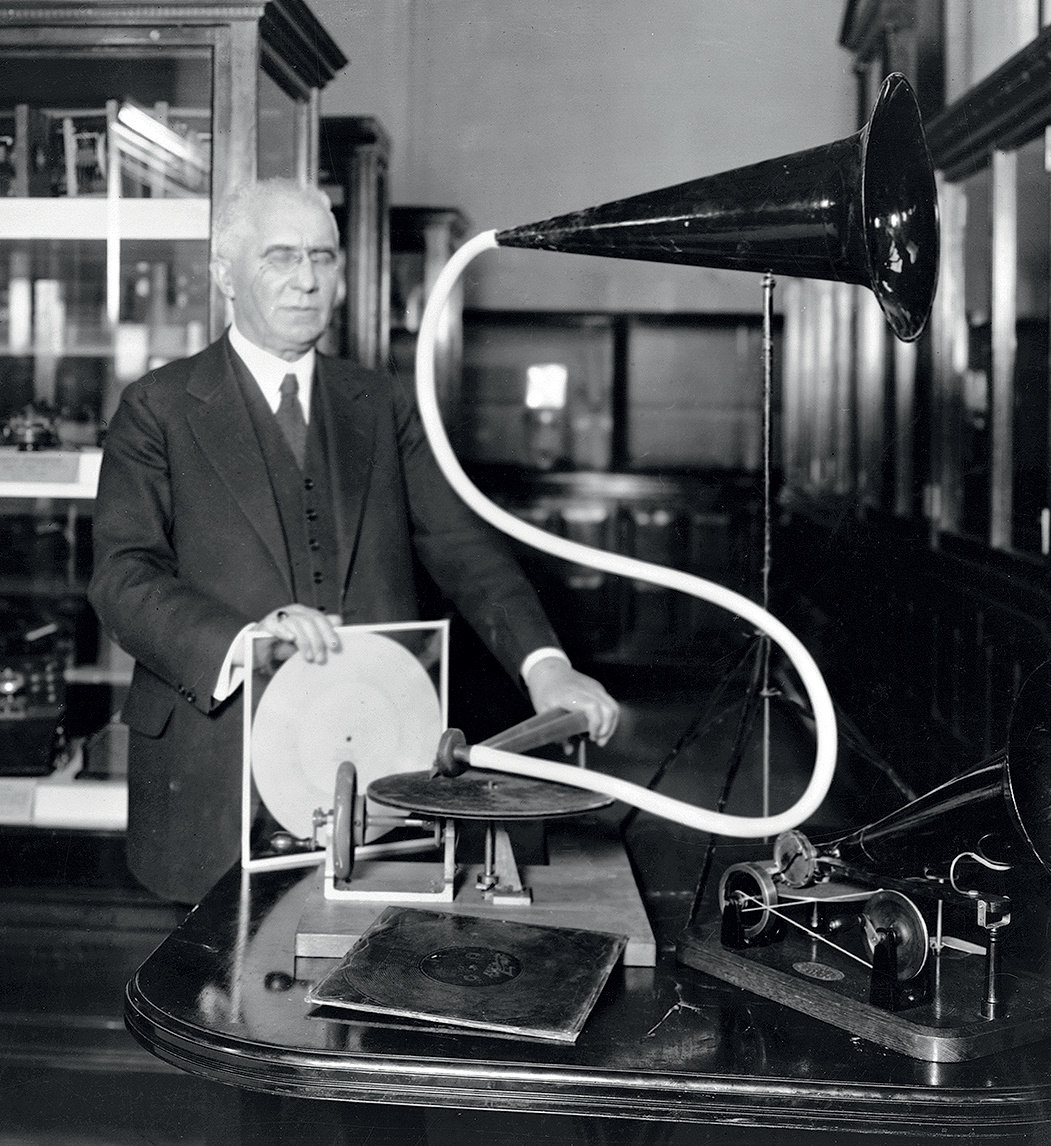

Эмиль Берлинер может считаться не только «отцом граммофона», но и основоположником всей звукозаписывающей индустрии.

Немного о прошлом

Радио придумал Попов, а звукозапись — Томас Эдисон. Это нам внушали еще со школьной скамьи.

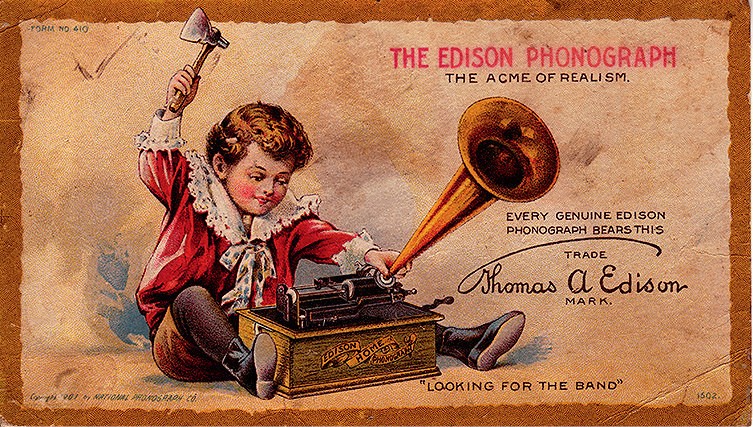

Но достижение Эдисона по большому счету состоит лишь в том, что своему «фонографу», способному записывать и воспроизводить звук, он сделал хороший пиар. В том же 1877 году, когда Томасу выдали патент, аналогичную игрушку зарегистрировал как изобретение и Шарль Кро. Но кто помнит Кро?

Впрочем, оба в этой истории не главные. Настоящий изобретатель записи — француз Эдуар Леон Скотт де Мартенвиль. В 1860 году при помощи бумажной ленты, покрытой копотью от масляной лампы, и смастеренного им «фоноавтографа» он первым записал акустические колебания. Сохранившийся в парижском архиве образец с процарапанной на нем микроскопической дорожкой удалось воспроизвести только в 2008 году, когда он попал в руки исследователей First Sounds. Оказалось, отрывок французской народной песенки.

Фонограф, несмотря на все усилия Томаса Эдисона коммерциализировать свое изобретение, так и остался дорогой звуковой игрушкой.

А основу всей индустрии заложил четвертый персонаж в нашей истории — Эмиль Берлинер. Выходец из еврейской семьи, ученый, эмигрировавший в США, он сначала зарабатывал на ниве электрических экспериментов. Полученный в 1877 году патент на угольный микрофон, например, продал Bell Telephone Company. Но второе изобретение Эмиль оставил за собой, оформив в 1887 году заявку на устройство «граммофона» и звукового «рекордера». Метод отличался от «фонографа» не только разделением механизма записи и воспроизведения. Вместо того чтобы под воздействием колебаний продавливать мягкую фольгу (или воск) вглубь, что заметно ослабляло и искажало звук, автор применил «поперечную» запись на покрытый слоем сажи (или тонкой пленкой пчелиного воска) твердый носитель. Полученная дорожка затем гравировалась механическим или химическим способом и лишь затем становилась пригодной для проигрывания.

В 1896 году от Берлинера человечество получило и технологию изготовления копий. Изобретатель предложил систему, в которой запись выполнялась по спирали на прозрачный диск, покрытый вязкими чернилами. При помощи фототравления дорожка легко копировалась на металл, а оттиск получаемых бороздок уже был пригоден для тиражирования идентичных друг другу записей.

Битва на иголках

Метод Берлинера позволил получить и приемлемое качество звучания, хотя был далеко не единственным. Целая группа экспериментаторов, в том числе и сам Эдисон, продолжала улучшать системы с глубинной записью, перейдя на диски, новые материалы и технологии. Известны даже разработки с вертикальным вращением пластинки. Конец XIX столетия — это время патентных войн, конкуренции внедряемых стандартов и всевозможных попыток коммерциализировать звукозапись. Конечно, граммофонная техника тоже не стояла на месте, проигрыватели получили улучшенные механизмы и огромные рупоры для большей громкости звучания.

Отличились в соперничестве только братья Пате — те самые, что жили по другую сторону Атлантики и прославились достижениями в кинобизнесе. Названная в их честь французская мануфактура в начале ХХ века стала тиражировать особые пластинки, в которых запись велась глубинным способом, а заодно выпускать и «патефоны» своей конструкции, проигрывающие диски не от края, а от наклейки-«яблока» (этим обходились патентные ограничения). Но поскольку граммофонные стандарты распространились широко, предприятию ничего не оставалось, как перейти на них, чтобы не потерять рынок. При этом раскрученное название проигрывателя в 1913 году перешло на портативные конструкции с внутренним рупором, которые начала выпускать британская Decca. Вот они уже имели оглушительный успех. Куда менее громоздкие модели, да еще с сапфировыми иглами вместо стальных (которые приходилось слишком часто менять), были не только удобнее в обращении, но и звучали гораздо разборчивее.

Дирижер Бостонского попс-оркестра Артур Фидлер ставит свою первую сорокапятку, выпущенную на RCA. В конце сороковых компания начала продвигать формат дисков-миньонов с популярной музыкой, поскольку все попытки выпустить «серьезные» долгоиграющие пластинки еще в тридцатых годах оказались провальными.

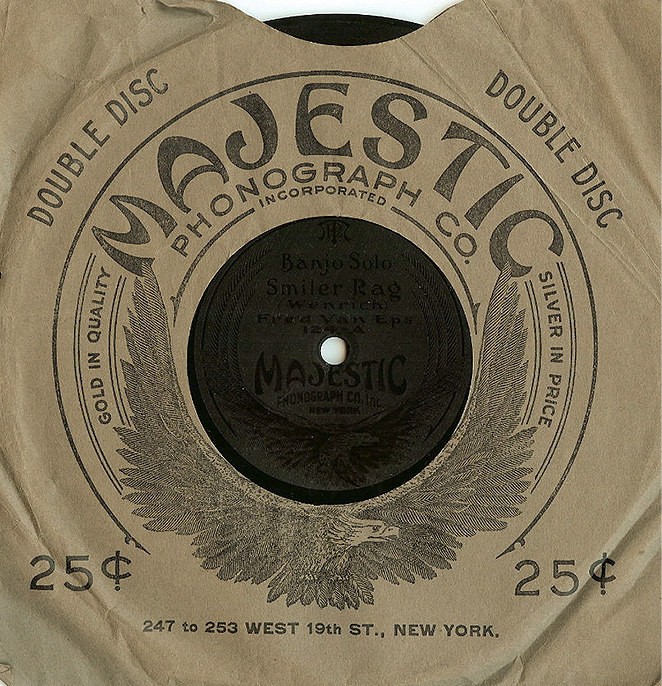

Первые стандартизованные двухсторонние диски из шеллака служили недолго, но стоили каждая почти как килограмм зернового кофе.

Добавим, что найти среди винтажа довоенный патефон, в том числе и сделанный по английскому образцу, не проблема. Они массово выпускались и в СССР. Не так уж редки и граммофоны, причем и самые диковинные. Совсем другое дело — оригинальный Pathephone и особенно пластинки для него.

Впрочем, ничто из перечисленного к современному ренессансу винила отношения не имеет. Пластинок раннего периода в хорошем физическом состоянии сохранилось мало, а «затертые» издания большой коллекционной ценности не имеют, даже если относятся к раритетам. Поэтому круг охотников на голоса из прошлого чрезвычайно узок.

Сколько может стоить редкая пластинка? Диск The Quarrymen (будущих «битлов»), изготовленный за несколько шиллингов в одном экземпляре в 1958 году, оценивается в $200 тыс. Цену прочих раритетов постоянно отслеживает сайт rarerecordpriceguide.com

Коллекционеры особенно ценят диски-«первопрессы», изданные много лет назад. Аудиофилы больше доверяют «тяжелому винилу» — пластинкам с максимально высокой точностью записи.

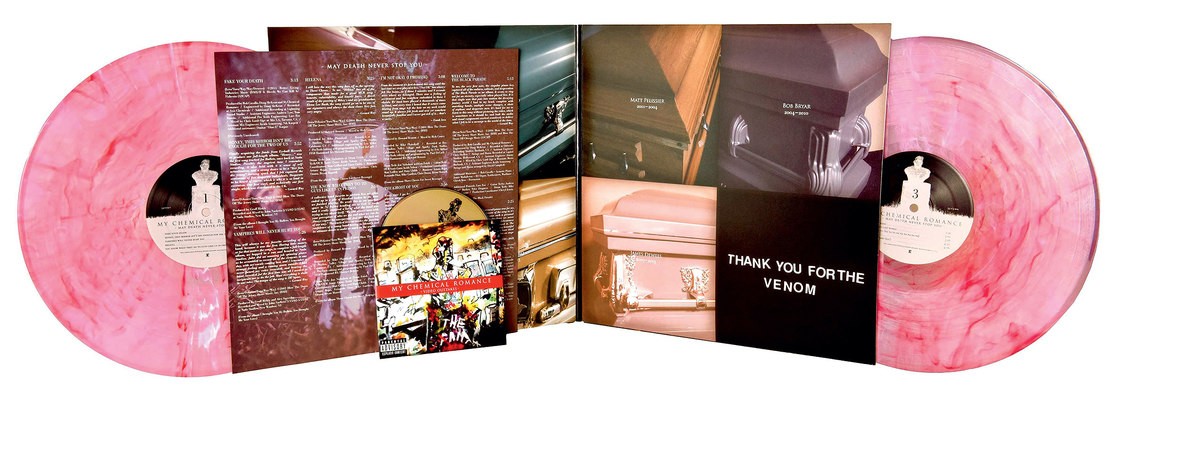

Современные издания нередко отличаются от оригинальных по содержанию и качеству звучания, зато отлично привлекают внимание меломанов необычным оформлением.

Большие деньги

Предприимчивый Берлинер первым осознал и коммерческий потенциал звукозаписи. Уже в 1895 году он основал компанию для продажи своих граммофонных записей, назвав ее Berliner Gramophone. Через два года открыл подразделение в Великобритании, а еще через год — в Германии (соответственно, Gramophone Company, сменившая позднее название на EMI, и Deutsche Grammophon). Тогда же к выпуску «берлинеровских» пластинок подключились и другие компании. Одной из первых, к слову, считается Victor (та самая, с собачкой на логотипе), учрежденная в США Элдриджем Р. Джонсоном. Главную партию в развитии музыкальной индустрии стали играть именно звукозаписывающие фирмы.

Развитие с этого момента не прекращалось в принципе. Менялось все: размеры дисков, скорость вращения и материалы для пластинок, методы получения матрицы и способы воспроизведения, технические нормы и параметры дорожки, но это не мешало отрасли расти с той же бурной экспансией, с какой сегодня развивается онлайн-торговля.

На смену односторонним отпечаткам пришли двусторонние. К первым стандартным семидюймовкам добавились увеличенные 25и 30-сантиметровые диски форматов «гранд» и «гигант». В послевоенные годы вместо термопластичного, но очень хрупкого шеллака для печати пластинок стали использовать синтетические смолы, пластик ПВХ или винилат (от которого и возникло разговорное «винил»). Все это по времени совпало с внедрением электроакустических принципов воспроизведения, радикально повысивших и качество звучания, и долговечность дисков. Если пластинки начала века требовали приложения к считывающей игле усилия в сотни граммов, что быстро изнашивало запись, то затем нагрузка на канавку снизилась до десятков и единиц граммов.

Благодаря конкуренции между издателями винил стал доступен буквально каждому. Columbia, одна из мощнейших компаний грамзаписи, в 1948 году сделала ставку на долгоиграющие пластинки Long Play (LP), скорость вращения которых была понижена со стандартных 78 и 45 до 33,3 об./мин. А RCA на это ответила в 1949 году выводом дешевых универсальных 175-миллиметровых миньонов-сорокапяток, которые можно было проигрывать и в музыкальных автоматах, выломав центральную часть «яблока» с малым отверстием и получив дырку под 38-миллиметровый шпиндель «джук-бокса». Компания смогла заработать на всех: и на серьезных меломанах, и на поклонниках синглов-однодневок.

Pro-Ject на основе классического механического «стола» сделала недорогую вертикальную вертушку VTE, разместить которую можно даже на полке.

В новых японских вертушках TEAC аналоговые принципы воспроизведения попытались объединить с цифровой обработкой звучания по студийным стандартам качества.

Wheel — пожалуй, самый необычный современный проигрыватель винила. Считывание производится внутренней головкой, управление — чувствительным джойстиком на оси вращения, а подключение к системе — по каналу Bluetooth.

Золотой диапазон

Никакого сегодняшнего ренессанса без аудиофилов не было бы. С популяризацией домашней техники класса Hi-Fi и High End Audio таких потребителей становилось все больше и больше. Стремясь удовлетворить самые взыскательные вкусы «слухачей», компании все больше старались приблизить воспроизведение пластинок к студийному эталону, что и перевело грамзапись из категории ширпотреба в аудиоформат для избранных.

Кстати, первая качественная революция произошла в годы, когда винил еще не был винилом. В конце 20-х вместо прямой записи в рупор стали использовать электрический способ, то есть через микрофон и усилительную систему.

Вторую революцию связывают с переходом на стереофонию. Решение было придумано еще в начале 30-х, причем простое и изящное, но воплотили его только в 1958-м. Поскольку у канавки есть две стенки, то на одну можно записывать сигнал с левого канала, а на противоположную — с правого. Конечно, при проигрывании игла будет совершать сложные вертикально-горизонтальные движения, но если чувствительные элементы расположить под углами 45° и −45° к плоскости диска, то модуляции иглы наведут в них разные сигналы, соответствующие оригинальным стереодорожкам.

Переход на дорогое «нарезное» оборудование, применение особых резцов в рекордерах и игл с эллиптической заточкой в проигрывателях решило проблему ограничения диапазонов. Грамзапись смогла обеспечить очень высокие параметры по уровню шумов и воспроизводимой полосе частот.

Звукозаписывающие компании CBS и Sansui даже предприняли попытки записывать квадрофонию, используя матричное подмешивание пары тыловых каналов в основные. Однако меломаны 70-х не выказали желания раскошелиться на эти системы и не побежали покупать дополнительную пару колонок.

Последняя качественная революция состоялась в конце 70-х, когда компания Teldec предложила технологию «прямого мастеринга» DMM. Дорожки вырезались на стальной подложке, покрытой тонким слоем аморфной меди идеальной чистоты. С полученной записи при помощи гальванопластики снимали никелевые отпечатки, которые и служили оригинальными матрицами для прессования пластинок. К 90-м годам на эту технологию, которая сулила максимально высокую точность копий и аудифильское качество звучания, перешли многие заводы, но было уже поздно. Меломанам к тому времени предложили новый носитель — цифровой компакт-диск.

Живее всех живых

Вам назовут десятки причин возрождения интереса к грамзаписи, из которых часть можно легко поставить под сомнение. Например, первым будет довод о том, что аналоговое звучание больше соответствует природе человеческого восприятия. Но в наши дни, когда цифровые форматы высокого разрешения многократно перекрыли возможности слуха, это не актуально. И доказывается до смешного просто — адепты винила и его «живого мягкого» звучания не всегда могут отличить оригинальное воспроизведение от ее же качественной «мертвой» оцифровки, выполненной с того же диска и с того же проигрывателя.

Утверждение, что только винил — самый верный музыкальный носитель, опровергается всяким, кто посвящен в тонкости процесса подготовки записей. Так, многие фонограммы «для нарезки» подвергаются некоторой динамической обработке, чтобы сделать самые тихие звуки более заметными на фоне механического рокота и треска, а самые громкие — менее размашистыми по амплитуде (чтобы канавка не «выбросила» иглу). Из-за этого у слушателей может возникнуть впечатление, будто пластинка несет больше музыкальной информации.

Коллекционная ценность пластинок тоже понятие весьма относительное. Формат уязвим, портится при проигрывании, с каждым следующим прогоном в звучание добавляются потрескивания и щелчки, не имеющие отношения к оригинальной фонограмме. Поэтому диск как эталон записи высоко ценится лишь до тех пор, пока к нему не прикасались. Кстати, и предельная точность воспроизведения с минимально возможным уровнем искажений дается весьма дорогой ценой — только с очень серьезным оборудованием.

Но вот парадокс: все перечисленное и делает винил притягательным в глазах самых ярых аудиофилов и коллекционеров. Здесь есть то, за что придется побороться, не соглашаясь ни на какие компромиссы. Есть и то, что надо собрать и сберечь. Кто-то посчитал, что инвестиции в винил дают большие дивиденды, чем депозиты, акции и драгметаллы, поскольку оригинальных изданий в мире становится все меньше и цена на них постоянно растет.

Похожий на высокоточный измерительный прибор Sperling L-1 позволяет тонко настроить механику нескольких тонармов под пластинки разных годов выпуска.

Топовые проигрыватели немецкой Cleraudio имеют не только уникальные линейные тонармы, но и многоступенчатую изощренную развязку от вибраций.

В СССР долгоиграющую пластинку сделали уже в 1950 году из «уплотнённого» формата 78 об./мин. Затем ударились в другую крайность, приняв стандарты на 16,7 и 8,5 об./ мин. наверное, чтобы записывать многочасовые речи на партийных съездах.

Говорят, интерес к пластинкам растет из ностальгии. Когда продажи достигли дна, а на прилавках стало пусто, меломаны в самом деле бросились скупать то, что слушали еще в юношестве. Но начиная с 2013 года лидерами продаж были уже вовсе не Abbey Road, а именно современные исполнители. Спектр сегодняшних предложений на виниле шире, чем когда-либо: от малоизвестных альбомов экспериментального джаза и классики до переизданий бестселлеров в улучшенном оформлении и особом исполнении — с вложенными плакатами, с цветным, узорчатым или прозрачным диском вместо привычного черного, с ключами для скачивания цифровой копии и т. д.

Но есть у винила и то, чего не отнять. Большая и удобная для разглядывания обложка, которая сама по себе зачастую является элементом изобразительного искусства и музыкальной культуры. Ну и конечно, ритуальность самого процесса прослушивания.

Может, эта уникальность и есть основной движитель ренессанса? Как бы там ни было, но если аналоговая пластинка выжила в цифровом мире именно как идея, то она уже вряд ли утратит поклонников.

Под иглой

Напоследок — несколько полезных советов заинтересованным.

В 80-х годах поставщики просто прекратили делать оборудование для производства винила, а многие заводы за ненадобностью были закрыты или разобраны. Специалистов, досконально знающих многостадийный процесс производства и знакомых с оборудованием WarmTone, Toolex или Southern Machine Tools, тоже почти не осталось.

Отсюда предупреждение всем, кто к грамзаписи относится серьезно: порожденная ренессансом волна винилового новодела может оказаться куда хуже по качеству всего того, что выпускалось раньше. Поэтому, желая пополнить коллекцию, лучше пока смотреть на специальные аудиофильские выпуски (хотя это еще не твердая гарантия) либо на рынок пластинок б/у, где еще можно отыскать самые ценные пластинки-«первопрессы». Правда, есть надежда, что острота проблемы сойдет на нет, когда музыкальные издатели получат новые линии для полностью автоматизированного массового производства.

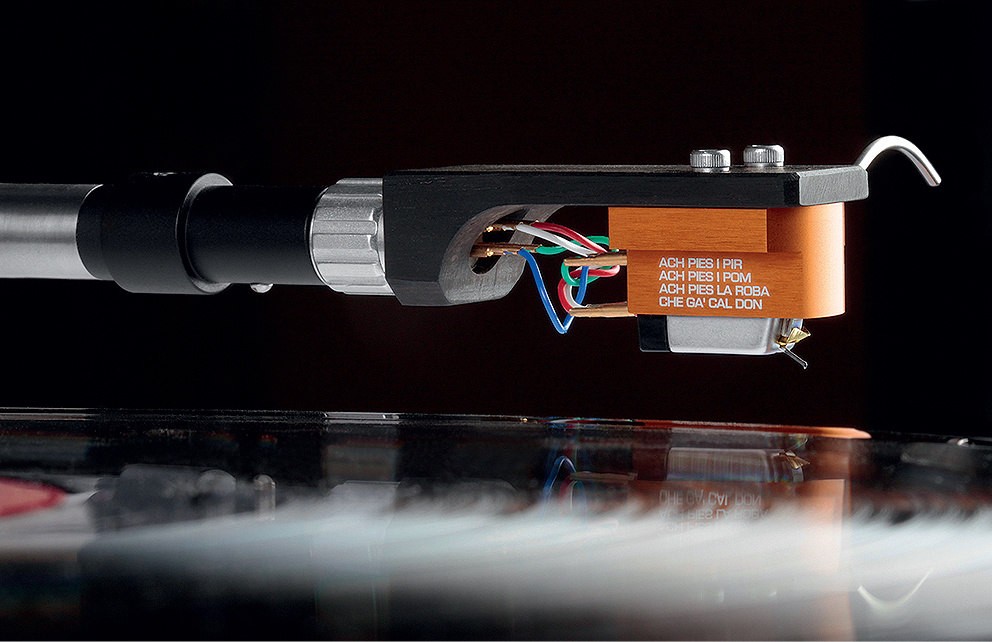

Общая рекомендация по выбору аппаратуры ровно противоположная: лучше не связываться с винтажными вертушками. Пылящийся где-то старый проигрыватель можно оживить, но звучать хорошо и надежно работать он уже вряд ли сможет из-за состарившихся элементов и изношенной механики. Как правило, им требуется полная ревизия, которая обойдется дороже нового проигрывателя. Также стоит принять в расчет, что современные головки, как правило, совершеннее тех, что выпускались много десятилетий назад, и способны извлекать музыкальную информацию, которая раньше была недоступна. Но если душа лежит к моделям-«классикам», то наибольшего доверия заслуживают Denon, Micro Seiki, Kenwood, Pioneer и Thorens. Их можно легко найти на онлайн-аукционах.

Электронные компоненты для самых серьезных виниловых трактов состоят из настраиваемого RIAA-корректора и отдельного трансформатора сигнала.

Поскольку первые переиздания на CD из-за несовершенства систем оцифровки звучали хуже их же аналогов на виниле, аудиофилы и коллекционеры приняли их прохладно и остались верны грамзаписи. Благодаря им, а также спросу со стороны диджеев пластинка и не умерла.

Shake Streamliner — звукосниматель авторской работы с характерной для 60-х годов ностальгической окраской в звучании. Очень дорогая штука, кстати, под стать самым ярким и теплым воспоминаниям…

По доступной цене можно приобрести начальные модели крупных японских марок: Sony, Onkyo, TEAC и других. Некоторые из них выполнены в формате комбо, и для прослушивания музыки не потребуется дополнительных компонентов. Есть и модели с подключением по USB к современным цифровым музыкальным центрам.

Подходящий вариант для любителей настоящего аналога — «олдскульные» и где-то даже примитивные «столы» с полностью ручным управлением, которые сегодня производит MusicHall, ProJect, Rega и еще нескольких специализированных компаний. К ним понадобится фонокорректор для усиления сигнала с головки, а в ряде случаев и подходящий под характеристики тонарма картридж наиболее распространенного типа MM. Кстати, многие ресиверы и недорогие стереоусилители имеют входы типа Phono. Но качество встроенных корректоров обычно невысоко.

Более высокий уровень — проигрыватель с вынесенным приводом, продвинутым тонармом и дорогой головкой типа MC. Достойных марок очень много. Здесь не грех подобрать к вертушке каждый элемент звукового тракта — от кабеля до фонокорректора. Могут потребоваться и повышающий МС-трансформатор, и изолированное питание, и дополнительные аксессуары. Коллекционерский и аудиофильский уровень отсюда только начинается.

А четкой границы, у которой он заканчивается, попросту нет. Самые совершенные «столы»; имеют особый антирезонансный подвес, мощную станину, сверхтяжелый диск для стабильного вращения, несколько тонармов с очень сложным механизмом, штучные заказные головки. Потому и цена у них такая, что измерять ее можно... автомобилями.