В городе, где...

Человека, сформировавшегося в СССР, очень легко распознать. Просто спросите его, в каком городе находится резной палисад. Ответит, что в Вологде, — тест прошел. Наш человек, советской закалки.

Ирина Горинштейн (текст), Сергей Татарницкий (фото)

Что ни говорите, а было у советских людей единство. Сколько лет прошло, а каждый, кто застал 1980-е в трезвом уме и твердой памяти, просто не может не знать, что название города Вологда произносится непременно с повторением «гда», то есть Вологда-гда, и что в данном населенном пункте имеется резной палисад.

Речь, конечно, идет о песне, написанной в середине 1950-х (слова Михаила Матусовского, музыка Бориса Мокроусова), но популярность получившей только во второй половине 1970-х, когда ее «взял на вооружение» вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». И тут произведение немедленно отыгралось за годы забвения. Ответ на вопрос «где же моя темноглазая, где?» выучила вся страна. Отголоски того времени слышны до сих пор. Угадайте, как называется одна из лучших гостиниц Вологды. Конечно, «Палисад».

А что, по-вашему, значит слово «палисад»? Не будем мучить. Многие полагают, что палисад — это такой аккуратный огороженный участок земли перед домом. С цветочками, например. Корень «сад» на это обстоятельство как бы намекает. И совершенно напрасно, поскольку «палисад» пришел к нам из французского (palissade), а туда — из латыни (palus, столб, кол), так что правильнее всего переводится как «частокол» или «изгородь». Но не расстраивайтесь. Есть еще палисадник, и он, по словарю Ожегова, и есть тот самый «небольшой огороженный садик перед домом». Получается, что резной палисад — деревянный забор, над которым вдумчиво поработал мастер. Таковых в Вологде совсем немного: деревянный забор, в отличие от наличников или карнизов на доме, долго не живет.

Исторических объектов деревянного зодчества год от года становится все меньше: ветшают, разваливаются, неожиданно сгорают, освобождая места под новое строительство.

Самый центр Вологды — это кремль. В теплые месяцы в кремле можно подняться на колокольню Софийского собора и круглогодично — походить по музеям. Их много в кремле и вокруг него. Самый душевный — по обстановке и радушию работников — «Мир забытых вещей». Название двусмысленное: музей вовсе не про оставленные рассеянными пассажирами в автобусах и трамваях галоши и вставные челюсти, он про ушедший быт. Да и трамваев никаких в Вологде нет.

Памятник родившемуся в Вологде Константину Батюшкову, другу и учителю Пушкина. Открыт в 1987 году к двухсотлетию поэта.

А самая уникальная экспозиция (хотя перед словом «уникальный» по определению не может быть уточнения «самый») — в Музее кружева. Он открыт в 2010 году и обязателен к посещению. Ну где еще в мире вы увидите выполненный в технике кружева орден Победы, герб СССР и Мавзолей Ленина? Большая часть работ, представленных в музее, сделана на местном предприятии «Снежинка». Ведущее свою историю с 1930-х годов кружевное объединение, награжденное в 1986 году орденом Трудового Красного Знамени, по-прежнему существует, хотя до былых масштабов деятельности ему далеко.

Что вы такое плетёте?

Есть у вас дома настоящее вологодское кружево? Нет? Тогда дадим бесплатный совет: купите что-нибудь для истории, пока его еще производят. В чем сложность? В том, что для его изготовления нужны специальные люди, особо усидчивые. В наш век найти таких непросто.

В городе на удивление много оригинальных сувениров местного производства.

Товар, конечно, не из дешевых. Знаете, сколько стоит кружевная скатерть ручной работы стандартного размера 2,5×1,5 м? 350 тыс. рублей. «Однако», — скажете вы. Да, немало. Только примите в расчет, что работать над одной такой скатертью будут восемь человек в течение месяца, а цена включает не только зарплату с налогами, но и стоимость материалов. Воротничок типа советского, к школьной форме, только посимпатичнее, обойдется покупателю в 8,5 тыс. рублей. Его за день тоже никак не сплести: уйдет не меньше 40 часов.

При этом зарплаты мастериц космическими не назвать: чтобы получить 30 тыс. рублей в месяц, надо очень постараться. Генеральный директор «Снежинки» Мария Агапова говорит: «Если постоянно на смартфон отвлекаться, как это делают молодые работницы, то вещь, на которую по нормативу отведено 100 часов, и за 200 не сплести». Оплата же сдельная: деньги за результат.

Плести кружево в Вологде начали лет двести назад. Привезли промысел из Европы: сверхспособностей он не требовал, только усидчивости, а женских рук, готовых к монотонному труду, в барских усадьбах было достаточно. Из оборудования и материалов — за две века ничего не поменялось — нужно минимум: подставка-козлы, кожаные ремни на ней, льняная подушка, набитая соломой (собирают до сих пор вручную, стебелек к стебельку), железные булавки, деревянные коклюшки, до 20 штук (правильнее сказать — 10 пар), на которые наматываются нитки, и сами нитки, льняные или хлопковые.

Жилой дом XIX века на улице Гоголя, 51.

Никогда не задумывались, а что, собственно, представляет собой воспетый в песне «резной палисад»?

Вид с пешеходного Красного моста на Пречистенскую набережную. К сожалению, не весь исторический центр выглядит так парадно.

«С нитками сейчас непросто, — рассказывает Мария. — Нам нужна не более распространенная правая, а левая крутка, 70-й или 100-й толщины, да еще и крепче обычной. В Советском Союзе такие могли сделать в ограниченном количестве по приказу министерства специально для нас. Сейчас предприятие в Китае тоже возьмется выполнить заказ, но при условии, что мы сразу возьмем столько этих ниток, сколько нам за 50 лет не использовать. Для малой партии товара фабрике, выпускающей нитки, нет смысла перенастраивать оборудование, невыгодно». Несколько лет после развала СССР «Снежинка» обходилась старыми запасами, а сейчас использует наиболее похожие нитки из тех, что есть на рынке, вышивальные. Подмену заметит не каждый любитель народных промыслов.

Кружево состоит из сотен, тысяч и десятков тысяч узелков. Как они будут распложены, решают художник и технолог. Первый делает рисунок, второй рассчитывает, как его реализовать на практике. Получается план-схема действий на плотной картонке, именуемая сколком. Его прикалывают на подушку. По сколку и работают мастерицы. Крупные вещи — скажем, женский жакет — делают по фрагментам: готовые куски сшивают воедино крючком. Часто фрагменты поручают разным мастерицам одного уровня квалификации. Так поступают исключительно для увеличения скорости. Вам понравится, если заказанная вещь попадет в ваши руки только через год? А распределили фронт работ на несколько человек — и готово через месяц.

Под кружевом виден сколок, то есть схема. Коклюшки считают парами. Чем больше пар, тем сложнее.

Вологодское кружево удивляет своей дороговизной. Ровно до тех пор, пока вы не узнаете, насколько трудоёмок процесс его изготовления.

Коклюшки. Ударение на втором слоге. Но читается через «о». Это же Вологда.

У «Снежинки» есть свой сайт, кстати, очень неплохой, а также фирменный салон в центре города. Тут можно и готовые вещи оценить, и заказ обсудить, и на работу кружевниц посмотреть. И послушать тоже: коклюшки называются коклюшками оттого, объяснила нам Алевтина Борисовна, кружевница почти с полувековым стажем, что в работе издают звук «ко-ко-ко». Действительно издают! Звонкость зависит от древесины: есть буковые, ореховые, березовые. Самые певучие — еловые.

«Снежинка», как уверяет Мария, и в 2000-х была в долгах, когда она пришла сюда руководителем отдела продаж, и сегодня не является однозначно прибыльным предприятием, когда Агапова стала главой и собственником предприятия. Спрос имеет необъяснимый волнообразный характер. За первые шесть месяцев не было продано ни одной серьезной, дороже 50 тыс. рублей, вещи, а потом за два месяца «все смели». Некоторые изделия проводят в магазине по пять лет, но такого, чтобы совсем не продали, не было. И на дисконт Мария не соглашается.

«Мне, — рассказывает она, — жители города часто жалуются: вещи у вас дорогие, а раньше каждый мог купить. Потому и производили много». Стала Мария разбираться и вот что выяснила.

В ходе работы мастерицы постоянно переворачивают подушку.

Товар действительно отгружали едва не тоннами: в объединении трудилось до 40 тыс. человек, в основном надомники, которые составляют основу и сейчас, вот только сложные изделия им было поручить нельзя. Мастера с большой буквы, работы которых представлены в Музее кружева, всегда были наперечет. А план гнали за счет того, что выбирали вещи попроще, ими и загружали эти тысячи работников. Сейчас в «Снежинке» работников исчисляют десятками, а не тысячами.

Но важнее другое. Во времена СССР государство дотировало предприятие. Знакомый искусствовед рассказал Марии, что вологодское кружево шло на экспорт по цене в несколько раз ниже себестоимости. Да и на внутреннем рынке государство демпинговало, чему служат откровения мастериц со стажем. В советское время, чтобы не терять премию из-за невыполнения плана, можно было схитрить: купить в магазине готовую вещь собственной фабрики, тот же воротничок, оторвать от нее ценник и сдать как сделанную только что. И схема себя оправдывала экономически.

А сегодня есть подмога от государства? Да, предусмотрена такая для «предприятий народного художественного промысла признанного художественного достоинства». Льготы на электричество, но его и так немного уходит, только на освещение, да скидки на железнодорожные перевозки, а кружево не уголь, вагонами его не возят. На главную же статью расходов — социальные отчисления с фонда оплаты труда — никто поправок делать не хочет.

У читателя, возможно, возникнет, вопрос: а какое место кружево вообще занимает в современной жизни? В каких изделиях оно представлено? В самых разных: от декоративных элементов в ушных сережках до накидок, шалей, жакетов, зонтов от солнца, салфеток, декоративных панно и даже занавесок. Самый большой заказ новейшего времени — именно занавески общей площадью 40 кв. м в одну московскую квартиру. Сотня кружевниц работала над заказом полгода. Итоговая стоимость — как у нового Audi Q7 в очень хорошей комплектации.

03 Кружевная пелерина. 300 часов ручного труда. Цена в фирменном магазине «Снежинки» — 71 тыс. рублей.

Кружевные шторы в московскую квартиру обошлись заказчику как новый Audi Q7 в очень хорошей комплектации.

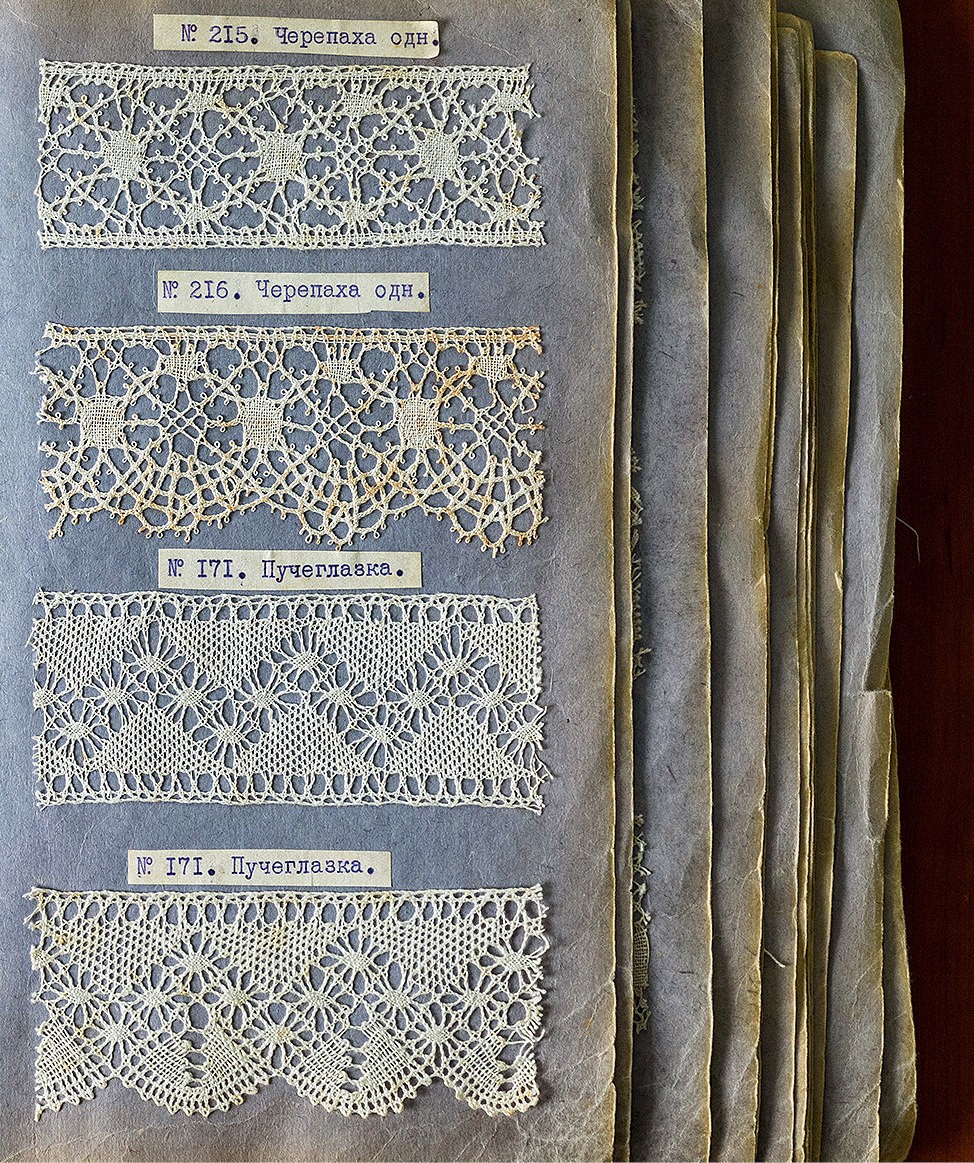

Страницы из исторических «Альбомов кружев» на «Снежинке». Названия элементов — песня: «таракашек», «саечка», «листочек», «жемчужка», «денежка», «пуговка», «гусиные лапки», «фарфорики» и так далее.

Про этот заказ Марии не так давно напомнил звонок из Москвы: «Нам поручили убраться в квартире, на занавесках написано: „Перед стиркой позвонить Агаповой“. И ваш телефон». Мария рассказала, что стирать можно в машинке, но деликатно, как шерсть. Хорошее изделие выдерживает несколько стирок. «При грамотном уходе кружевные вещи гарантированно служат 50 лет», — уверяет Агапова.

Иногда бывают неожиданные заказы: делали на «Снежинке» и панно с изображением старинного автомобиля в подарок одному английскому лорду, и салфетку на телевизор, экран закрывать. Помните, так поступали раньше, когда телевизор стоил целое состояние, а его кинескоп, по преданию, боялся солнечного света, как вампир чеснока?

Трубочных телевизоров в продаже не сыскать, а те, что остались, стоят копейки, но заказчик не моргнув глазом отдал 25 тыс. рублей за телесалфетку. Не исключено, что смотреть на кружево товарищу приятнее, чем на то, что по этому вашему телевизору показывают.

Уважают кружево и «на самом верху». В коллекции предприятия — кружевные подголовники на правительственный самолет Ту-154 (каждый — три недели труда), а во времена президентства Дмитрия Медведева на «Снежинке» сделали скатерть для торжественного приема четы Обамы. Скатерть украшали 14 кружевных двуглавых орлов.

Но это все не затмевает главного. Плетение кружева — непростой труд, которым за небольшие деньги могут заниматься, пожалуй, в одной только русской провинции. Европа нам в этом плане не конкурент. Механизмов, конкурирующих по качеству с ручной работой, еще не изобрели. И вообще, говорит Мария Агапова, если вам нужна большая кружевная вещь ручной работы, кроме как на «Снежинке», за нее вряд ли кто возьмется. Во всем белом свете. Чем не повод посетить Вологду?

Салон-магазин «Снежинки» на Торговой площади, 1.

Ну ты валенок!

Как перевести на английский «валенки»? Одним словом — никак. А в два получается не совсем точно, felt boots, «войлочные сапоги». Но мы-то с вами знаем, что валенки и войлочные сапоги, например, с молнией, что называют еще «прощай, молодость», — разные вещи. Для изготовления валенка не требуется ничего из того, что человечество придумало за последние пятьсот или даже тысячу лет. Только овечья шерсть, нехитрый инструмент, умелые руки. Правда, не обольщайтесь: валенки, несмотря на безусловно русское название, явление, заимствованное от кочевых азиатских народов.

Когда-то валенки делали едва ли не в каждой российской деревне. Сейчас в России мест, где вручную на более или менее регулярной основе катают валенки... Да никто не знает, сколько таких мест. Егор Сайкин, хозяин мастерской по изготовлению валенок, расположенной в 75 км от Вологды, близ деревни Вотча, говорит, что прямых конкурентов у него нет. И не потому, что его валенки лучшие в мире. Все проще: за последние годы он изъездил всю страну до Урала, продавая готовую продукцию и закупая шерсть, а про другие такие вот частные катавальни (от глаголов «катать» и «валять») не слышал. То, что вы видите на прилавках магазинов и рынках, уверяет Сайкин, в основном продукция промышленного изготовления. Чем она отличается? Тем, что шерсть в ней мертвая. Страшно? Читайте дальше.

Кружево на идеологическом фронте: образцы разных периодов советской эпохи из музея на Кремлевской площади, 12.

Вологодское кружево удивляет своей дороговизной. Ровно до тех пор, пока вы не узнаете, насколько трудоёмок процесс его изготовления.

Трудно угадать в бесформенной пока куче шерсти будущий валенок.

Валенки у Сайкиных — семейных бизнес. Начал его отец Егора, Николай Алфеевич, в 2003 году, когда бывшему сотруднику Госавтоинспекции, а на тот момент предпринимателю знакомый предложил выкупить готовый бизнес по производству валенок. «Готовый бизнес» звучит, конечно, многообещающе, а на деле производство что 15 лет назад, что сегодня занимает небольшой, давно не знавший капитального ремонта кирпичный дом, от которого до ближайшего жилья топать через лес километра три. Там даже мобильный телефон молчит: нет сигнала.

Когда-то, в 1970-х годах, в здании располагалась диспетчерская сельхозавиации. Она, авиация, оставила свой след на полях: местные рассказывают, что там, где кукурузники заходили на посадку, сбрасывая лишний бензин на землю, как того требовали правила техники безопасности, до сих пор ничего толком не растет.

Короче, купил Николай Сайкин катавальню. Работники на ней были, но откуда брать сырье и куда девать готовую продукцию после развала родного колхоза, они не знали. «Производство требовало элементарного менеджмента», — резюмирует сейчас Егор Николаевич Сайкин. Отец несколько лет назад фактически отошел от производства, посвятив себя спасению усадьбы Спасское-Куркино под Вологдой, на этот проект он готов отдать последний рубль.

Егор Сайкин говорит, что лучше всего расходятся короткие женские валенки, чуни. Их и дома можно носить, если холодно.

Егор Сайкин принципиально не использует кислоту в производстве валенок, чего фабрики себе позволить не могут.

Шерстобитная машина может пробить только тщательно просушенную шерсть.

Егор начал катать валенки в 2006 году, в возрасте 19 лет. «У нас работают десять человек, но я, пожалуй, единственный, кто способен сделать пару валенок от начала до конца. Обучиться всему можно за месяц. Для меня катание валенок началось как относительно простой способ быстрого заработка. Живые деньги: утром сделал — вечером продал. Не берут — скинул цену — улетело».

Когда Егор начала катать валенки, то обнаружил интересную вещь: вроде работа требует приложения силы, а кожа на руках становилась мягкая, как у бездельника, который на ночь мажет руки дорогими кремами. Мозоли проходили сами собой! Позднее Егор вычитал, что овечья шерсть, с которой он работал, содержит целебный природный жир — ланолин.

«Ланолин и кожу ног лечит, мелкие ранки заживляет, если носить нашу обувь без носка, — добавляет Егор и делает уточнение: — Это потому, что мы используем живую шерсть». На предприятиях, где валенки изготавливают промышленным, машинным способом, овечью шерсть обрабатывают раствором кислоты. Кладут на сутки заготовку, чтобы весь ланолин вымылся. Это делает будущие валенки жестче и прочнее, да и катать обезжиренную шерсть проще, она меньше дает усадку в процессе производства, но, увы, не эксплуатации: такая обувь неизменно садится во время носки, покупателю надо брать на размер-другой больше.

У Сайкиных, если им верить на слово, валенки можно покупать точно в размер. Шерстяной носок не обязателен, тепло и в хлопчатобумажном, а вся усадка уже произошла в ходе катания-валяния: чтобы получить пару 40-го размера, ее закладывают по меркам 45-го. Для того же, чтобы валенок из мягкой живой шерсти не уступал по прочности валенку из грубой, вытравленной кислотой, его делают несколько толще, вот и все. Кислоту, между прочим, раньше использовали даже на той катавальне, что приобрели Сайкины: а чего не использовать, если все так поступают?!

Как делают валенки? Объяснить сложно. Фокусы видели? Вроде движения не слишком сложные, а повторить вряд ли получится без наставника.

Первое, что требуется, — найти шерсть. Егор говорит, что лучшую, самую теплую и крепкую, дают овцы романовской породы, таких разводят в Вологодской области. Но местной шерсти не хватает: овец держат в основном бабушки и дедушки, молодых овцеводство не привлекает. Сырья много в Татарстане, куда Егор ездит пару раз в год.

Лестница, ведущая на смотровую площадку колокольни Софийского собора.

Что было на ногах Фёдора Конюхова, когда он облетал землю на воздушном шаре? Вологодские валенки!

Каталь за работой. Доска, обмотанная проволокой, — валёк, дубинка — крякалка.

Перед тем как начать делать валенок, шерсть необходимо просушить. Для этого предусмотрено отдельное помещение, обогреваемое, как и весь дом, дровами. В сутки катавальня потребляет кубометр дров. Не последняя статья расходов с учетом того, что средняя выработка за день — всего десять пар.

За неделю шерсть, разложенная по металлическим корзинам, с какими обыкновенно ходят покупатели в супермаркетах, теряет в сушилке до четверти массы. Затем шерсть бросают на шерстобитную машину, попутно отделяя крупный мусор, репьи и овечьи какашки. Шерстобитная машина 1960-х годов выпуска, наверное, самый ценный актив, доставшийся вместе с производством. Хоть и ломается регулярно, но работает. В России таких больше не выпускают, а новая импортная стоит миллиона полтора рублей, деньги для предприятия почти неподъемные. Шерстобитная машина состоит из ряда валов, покрытых сменными лентами с множеством мелких иголок, которые расчесывают волокна. Для того чтобы сделать пару высоких мужских валенок, требуется 2,5 кг сухой шерсти. Значит, два с половиной часа кто-то должен стоять у шерстобитки и набрасывать на нее сырье.

Венец брачный, конец XVIII века. Дерево, паволока, грунт, темпера, роспись, гнутье. Вологодский музей-заповедник.

Потом начинается самое непонятное для постороннего наблюдателя: как из кучки пробитой шерсти, больше похожей на сантехническую паклю из ридикюля водопроводчика, рождается валенок. Его делают по плоскому трафарету двух прямоугольников, вырезанных из плотной бумаги, клеенки или пупырчатой упаковочной пленки, сложенных буквой Г. Трафарет обкладывают с обеих сторон шерстью, слой за слоем, поминутно поливая заготовку теплой водой из чайника или бутылки. Периодически заготовку, именуемую колпаком, оборачивают влажной тканью и мнут-валяют. На изготовление пары колпаков, которые станут большими валенками, уходит от двух до трех часов. Этой работой заняты женщины.

Грубая мужская сила требуется на следующем этапе. Колпаки (пока в них скорее можно признать смятые шапочки для бани, чем валенки) несколько раз промывают в горячей, почти кипящей воде. Голыми, кстати, руками. Так уходит вся грязь, что была в шерсти: животных, понятное дело, перед стрижкой не моют, не в парикмахерской поди. Промытые колпаки выкладывают на стол, разглаживают, убирают морщинки, распределяют шерсть, пока все еще можно поправить, например, уплотнить носок или сдвинуть пятку. Потом в валенок вставляется объемная колодка нужного размера, и его начинают формировать с помощью валька (доски с ребрами из проволоки) и изогнутой дубинки со смешным названием «крякалка». Валенок бьют, валяют, катают минут 30–40.

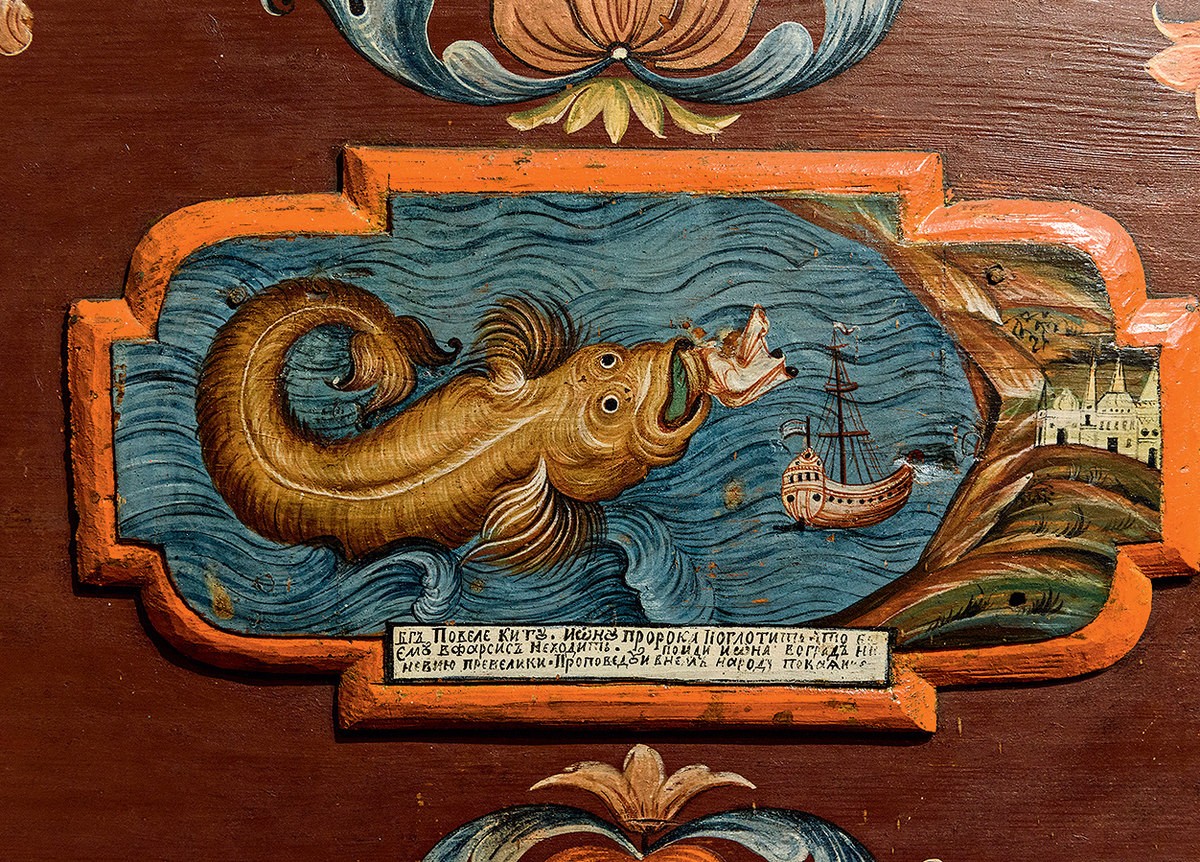

Панель иконостаса «Как кит Иону проглотил», XVIII век, дерево, резьба, роспись. Вологодский музей-заповедник.

Мужчин, занимающихся катанием валенок, называют каталями. Опытный каталь, тот же Егор Сайкин, может сделать валенок, не глядя на него, а обернувшись назад, к экрану телевизора, который в мастерской постоянно показывает кино. «Помнят руки-то! Помнят родимые!» — как говорил герой Никулина.

Когда валенок приобретет нужную прочность, то есть волокна шерсти достаточно скатаются и сваляются, в голенище забивают распорки, и обувь отправляется на двое суток в сушку. Останется только ровно обрезать верхнюю часть острым ножом и «причесать» валенок на станке с вращающимся камнем. Готово, можно носить.

Пара высоких мужских валенок из мастерской Сайкиных в магазинах Вологды стоит не дороже 5 тыс. рублей — при том, что розница зарабатывает с каждой пары больше, чем сама катавальня. А по теплоте превосходит арктические сапоги, которые стоят раз в пять дороже. Егор Сайкин проверял на себе, катаясь на снегоходе.

Можете не верить, но вот факт. В 2016 году Фёдор Конюхов облетел Землю на воздушном шаре. 35 тыс. км он проделал за 11 дней и 8 часов, установив мировой рекорд средней скорости — 127 км/ч. Там, на высоте, температура падала до минус 40 градусов. Что было на ногах нашего легендарного путешественника? Правильно, многослойные, с внутренними теплыми войлочными носками, валенки 57-го размера. Их сделали в катавальне семьи Сайкиных близ деревни Вотча Вологодского района Вологодской области.

Усадьба Спасское-Куркино, которую пытается спасти Николай Сайкин, отец Егора.

Мужчин, занимающихся катанием валенок, называют каталями. Опытный каталь, тот же Егор Сайкин, может сделать валенок, не глядя на него, а обернувшись назад, к экрану телевизора, который в мастерской постоянно показывает кино. «Помнят руки-то! Помнят родимые!» — как говорил герой Никулина.

Когда валенок приобретет нужную прочность, то есть волокна шерсти достаточно скатаются и сваляются, в голенище забивают распорки, и обувь отправляется на двое суток в сушку. Останется только ровно обрезать верхнюю часть острым ножом и «причесать» валенок на станке с вращающимся камнем. Готово, можно носить.

Пара высоких мужских валенок из мастерской Сайкиных в магазинах Вологды стоит не дороже 5 тыс. рублей — при том, что розница зарабатывает с каждой пары больше, чем сама катавальня. А по теплоте превосходит арктические сапоги, которые стоят раз в пять дороже. Егор Сайкин проверял на себе, катаясь на снегоходе.

Можете не верить, но вот факт. В 2016 году Фёдор Конюхов облетел Землю на воздушном шаре. 35 тыс. км он проделал за 11 дней и 8 часов, установив мировой рекорд средней скорости — 127 км/ч. Там, на высоте, температура падала до минус 40 градусов. Что было на ногах нашего легендарного путешественника? Правильно, многослойные, с внутренними теплыми войлочными носками, валенки 57-го размера. Их сделали в катавальне семьи Сайкиных близ деревни Вотча Вологодского района Вологодской области.

Деревянный особняк середины XIX века на Ленинградской, 6. В нем находится музей «Мир забытых вещей».

A4 allroad quattro 2.0 TFSI

Двигатель: рядный четырехцилиндровый бензиновый, с турбонаддувом, 1984 см3; мощность: 249 л. с. при 5000–6000 об./мин.; максимальный крутящий момент: 370 Н·м при 1600–4500 об./мин.; максимальная скорость: 246 км/ч; разгон от 0 до 100 км/ч: 6,1 с; привод: полный quattro; коробка передач: автоматическая 7-ступенчатая S tronic; средний расход топлива: 6,4 л/100 км.

Цвет представленного автомобиля: зеленый металлик Gotland green.